Об острове

Интересные объекты

История

«Остров-призрак», «Бермудский треугольник», «Таинственный остров», «Гранитный крейсер», «Запретное место» - такими эпитетами называют остров Кильдин в Баренцевом море.

Сейчас на острове редко встретишь людей - из-за труднодоступности туристов здесь почти не бывает, а немногочисленные рыбаки не часто заходят вглубь острова. А когда-то здесь кипела жизнь.

Считается, что название острова происходит от голландского «кильтед» – «запрещать». Таким образом, Кильдин может означать «запретное место».

Согласно легенде, зафиксированной одним из основателей российской этнографии, Н. Харунзиным в исследовании «Русские лопари» (1890 г.), в конце XIX, «нойды [саамские шаманы] хотели запереть ... Кильдинским островом вход в Кольский залив для того, чтобы сделать неприятность преподобному Трифону, проповедовавшему в то время христианство среди лопарей [устаревшее наименование саамов]. Когда люди увидели подплывающую землю, они закричали: «Земля идёт». Земля тотчас-же остановилась, а нойды, плывшие на ней, мгновенно окаменели». В начале XX века известный русский писатель Михаил Михайлович Пришвин записал другую версию мифа о происхождении острова: «Он возвышается над океаном, как основание громадной кем-то начатой пирамиды…Лопари мне рассказывали, будто злая ведьма, рассердившись на жителей Колы, хотела запереть их в Кольской губе и вытащила остров из океана на веревке. Она подтянула его почти к самой губе, но кто-то увидел ее цель, крикнул, веревка окаменела, и остров остановился в океане».

Удобное географическое положение Кильдина и разнообразие большое количество палтуса, трески и других видов промысловых рыб в омывающих его водах Баренцева моря, привлекало людей с давних времен. На острове обнаружены археологические находки, которые относятся почти ко всем периодам человеческой истории – от каменного века до позднего Средневековья и Нового времени.

Первые упоминания об острове относятся к XI веку. Вероятнее всего, первыми жителями острова были лопари и саамы, занимавшиеся рыбной ловлей и разведением оленей. С развитием судоходства и освоением севера, в конце XV — начале XVI веков, на остров стали заходить поморы из Белого моря и корабли из Европы. С России везли меха, жир, речной жемчуг, пух и рыбу. Взамен, голландские и скандинавские купцы везли вино, пряности, ткани и металл.

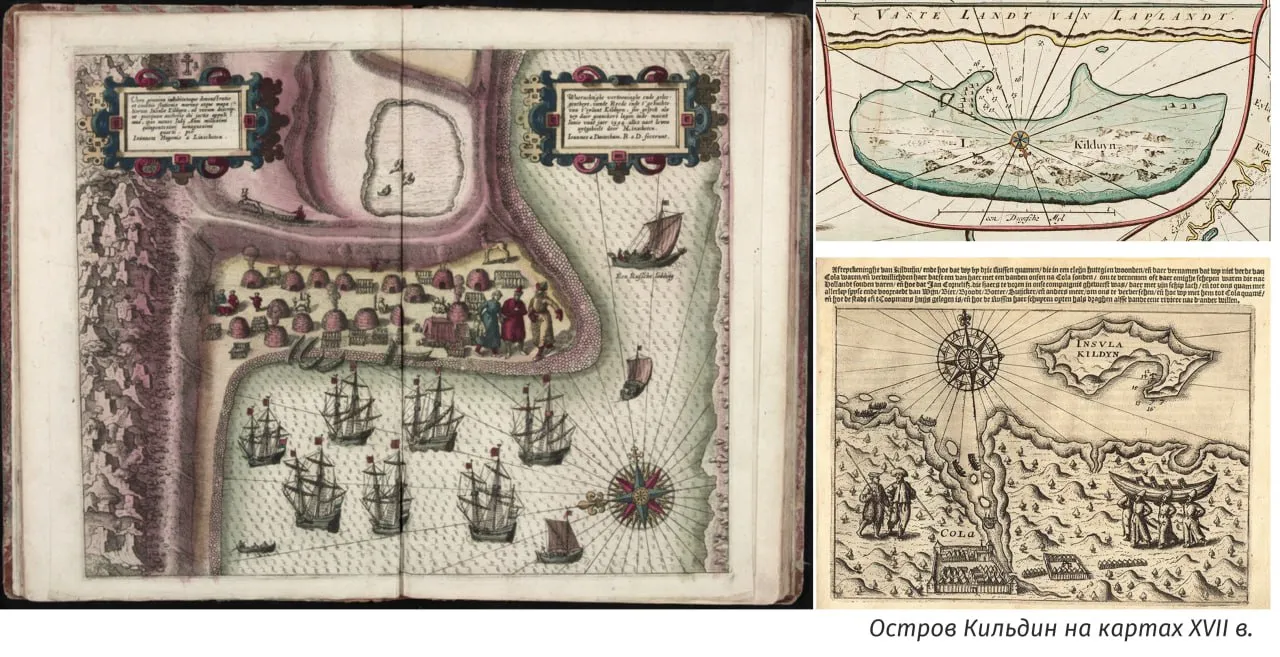

Одним из первых нанёс на карту и подробно описал остров Кильдин в конце XVI века знаменитый голландец Виллем Баренц, который хотел найти новый путь для торговли с Индией и Китаем — северо-восточный проход. Здесь было организовано место формирования первой экспедиции. В те времена северное побережье уже активно осваивались русским людьми. Голландцы наладили добрые отношения с жителями острова и русскими моряками, что, впоследствии, спасло жизнь некоторым из них. Именно сюда после смерти капитана на Новой Земле, вернулись 12 моряков последней, третьей голландской экспедиции, которых спасли русские ладьи. Голландцы всё это сохранили в своих путевых дневниках и, вернувшись в Голландию, издали карту, куда впервые был нанесен остров Кильдин.

Иван IV Грозный, захватив Новгород, становится правителем северных земель, а преподобный Трифон просвещает лопарей и строит монастыри. Монахи Печенегского и Соловецкого монастырей вели промыслы и имели свои становища на острове. Остров интересует и иностранцев: немецкий авантюрист и опричник Ивана Грозного в своих «Записках о Московии» описывает план захвата русских земель. Согласно его грандиозным планам, если на острове поместить войско, то «будет защищена и укреплена вся Лапландия на 100 миль вглубь материка и вдоль по берегу».

В XVIII веке начинается промышленное освоение острова. Богатства севера - в первую очередь рыба и пушнина, разведение оленей. В первой биографии Ломоносова, составленной по материалам Я. Штелина и приложенной к собранию его сочинений, изданных Академией Наук в 1784 г., говорится о том, что его отец «первый из жителей сего края состроил и по-европейски оснастил на реке Двине под своим селением галиот и прозвал его Чайкою, ходил по нем по сей реке, Белому морю и по Северному океану для рыбных промыслов и из найму возил разные запасы, казенных и частных людей города Архангельска в Пустозерск, Соловецкий монастырь, Колу, Кильдин, по берегам Лапландии, Самояди и на реку Мезень...». Сам Ломоносов, который ратовал за освоение Северного морского пути, писал в «Кратком описании разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию» о том, что льдов зимой вокруг острова не бывает и промысел возможен и зимой: «… около Кильдина никогда льдов не видают. …тамошние рыболовы начинают свои промыслы с Николина дни, а у Кильдина острова ловят и зимою». В 1741 году была проведена первая геодезическая съёмка, началось изучение Кильдина. Несмотря на суровые условия, большой рыбный промысел, разведение оленей и торговля пушниной увеличивали население острова.

В те времена остров пережил несколько набегов датских, французских и английских моряков, которые разоряли становища и грабили местных жителей. Одна из самых печальных страниц истории острова - 1809 год, когда отряд английских кораблей полностью уничтожили все поселения на острове, убив всех местных жителей. С тех пор, бухта, озеро и мыс у восточной оконечности острова называются Могильными.

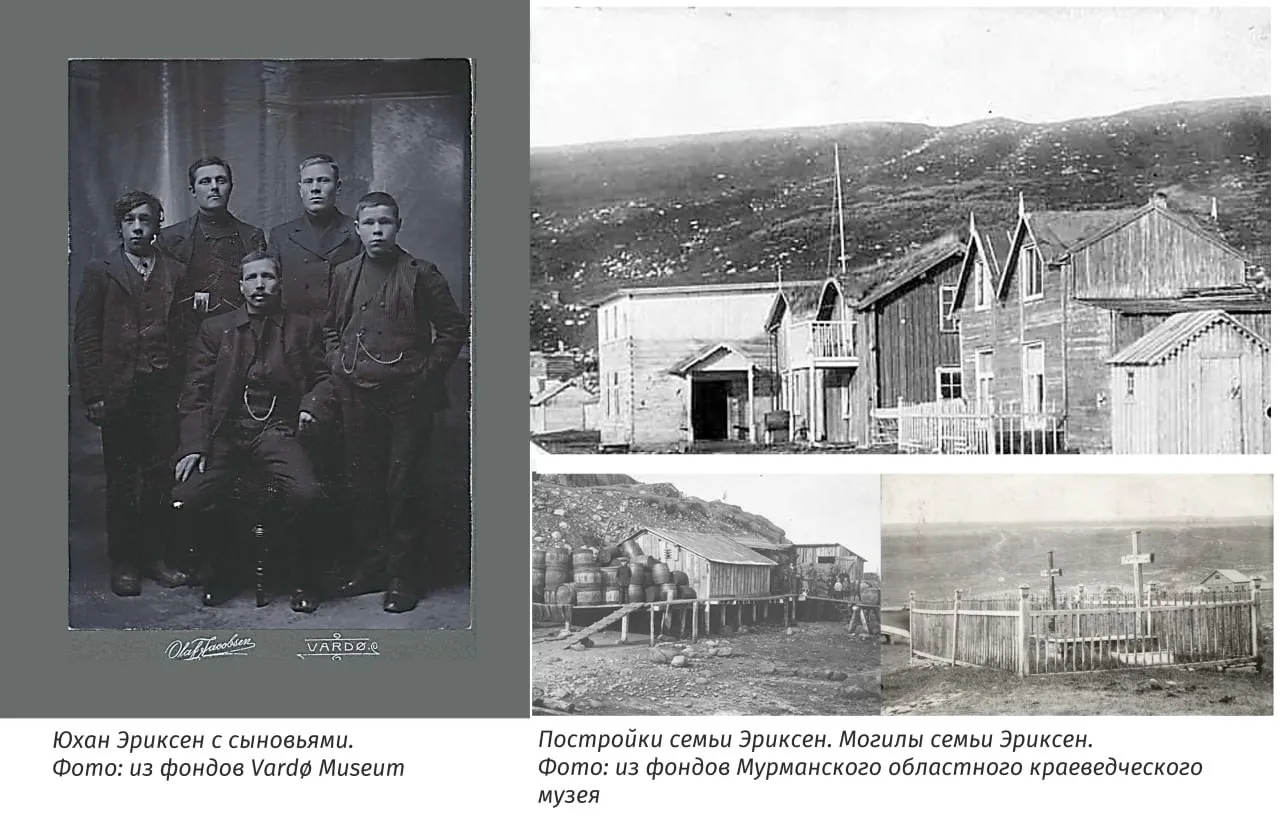

Остров оставался практически безлюдным до 1880-х годов, когда в ходе российской программы заселения Мурмана, прибыла семья норвежских иммигрантов Эриксенов. Глава семьи Юхан Эриксен получил ссуду от правительства в 300 рублей, купил коров и быка, построил дом для своей большой семьи (5 мальчиков и 7 девочек). Эриксены стали безраздельными хозяевами острова на несколько десятилетий: росло дойное стадо, шел промысел трески, кита, тюленя. Семья торговала, сдавала суда в аренду. Юхана Эриксена называли «Кильдинским королем». В «Путеводителе по Северу России», составленном вице-губернатором Д. Островским в 1898году, о нём говорится так: «У моря, в бухте Монастырской, стоит дом норвежского колониста Ивана Эриксена—образец мурманских построек. Дом деревянный, двухэтажный, с крыльцом, балконом флагштоком, без фундамента, крытый дёрном. … Рамы двойные...Печи кирпичные чугунные. Дом тёплый, семейство большое, рослое, здоровое, приветливое. Живут зажиточно и чисто».

По некоторым сведениям, в этот же период здесь жили социал-демократы, изображавшие рыбаков. Они использовали остров как перевалочный пункт для отправки нелегальной политической литературы из Норвегии в Архангельск. В то время, население острова составляло около 120 человек.

Правительство было заинтересовано в освоении севера и расширении торговли и рассматривало проекты по созданию большого порта и регулярного промысла на острове. В 1910 году план архангельского губернатора С.В. Сосновского по строительству образцовой промысловой колонии на южном берегу Кильдина был одобрен, но революции и войны начала не позволили реализовать этот важный для процветания России проект.

Во время Первой мировой войны на острове был расквартировали небольшой военный гарнизон, а у северного побережья орудовали германские подводные лодки. Только в сентябре-октябре 1916 года ими было потоплено около 30 коммерческих судов, следовавших их Европы в Архангельск.

Революция 1917 года и последовавшие за ней масштабные политические изменения серьёзно повлияли на судьбу местных жителей. Во время Гражданской войны на остров хлынули беженцы. острове хирела. В 1931 году на острове организовали завод по добыче йода, песцовую ферму и рыбколхоз, при этом национализировав рыболовецкие лодки и у зажиточных колонистов. Индивидуальные хозяйства постепенно коллективизировались В 1938 году по обвинению в шпионаже и антисоветской деятельности был арестован Эрлинг Эриксен - последний из оставшихся членов семейства Эриксен.

В 1939 году всех оставшихся поселенцев эвакуируют на материк. На острове началось строительство артиллерийской башенной батареи, оборудовали позиции для зенитных артустановок и причал для военных кораблей. Ударными темпами сроили казармы, и жилье для о военных и их семей. Имеются фрагментарные сведения о том, что укрепления на острове строили заключенные Главного управления лагерей (ГУЛАГа).

К началу Великой Отечественной войны остров превратился в настоящую военную базу. Там дислоцировались: артиллерийский дивизион в составе четырёх-орудийной 180-миллиметровой башенной батареи и двух открытых стационарных батарей 100- и 130-миллиметровых орудий, зенитно-артиллерийский дивизион ПВО, запасной аэродром истребительной авиации пулемётная рота, стрелковый полк, отдельная танковая рота, радиолокационные станции, посты наблюдения и связи, а также военно-морской лазарет.

Интересный факт, но «Гранитный «Крейсер Кильдин», как тогда называли остров, не сделал ни одного выстрела во время войны, возможно, по соображениям «секретности».

После войны остров достиг своего расцвета. Три поселения: Восточный Кильдин, Верхний Кильдин и Западный (Нижний) Кильдин соединялись грунтовой дорогой, в бухту заходили большие корабли. Население острова по некоторым данным составляло до 15 000 человек.

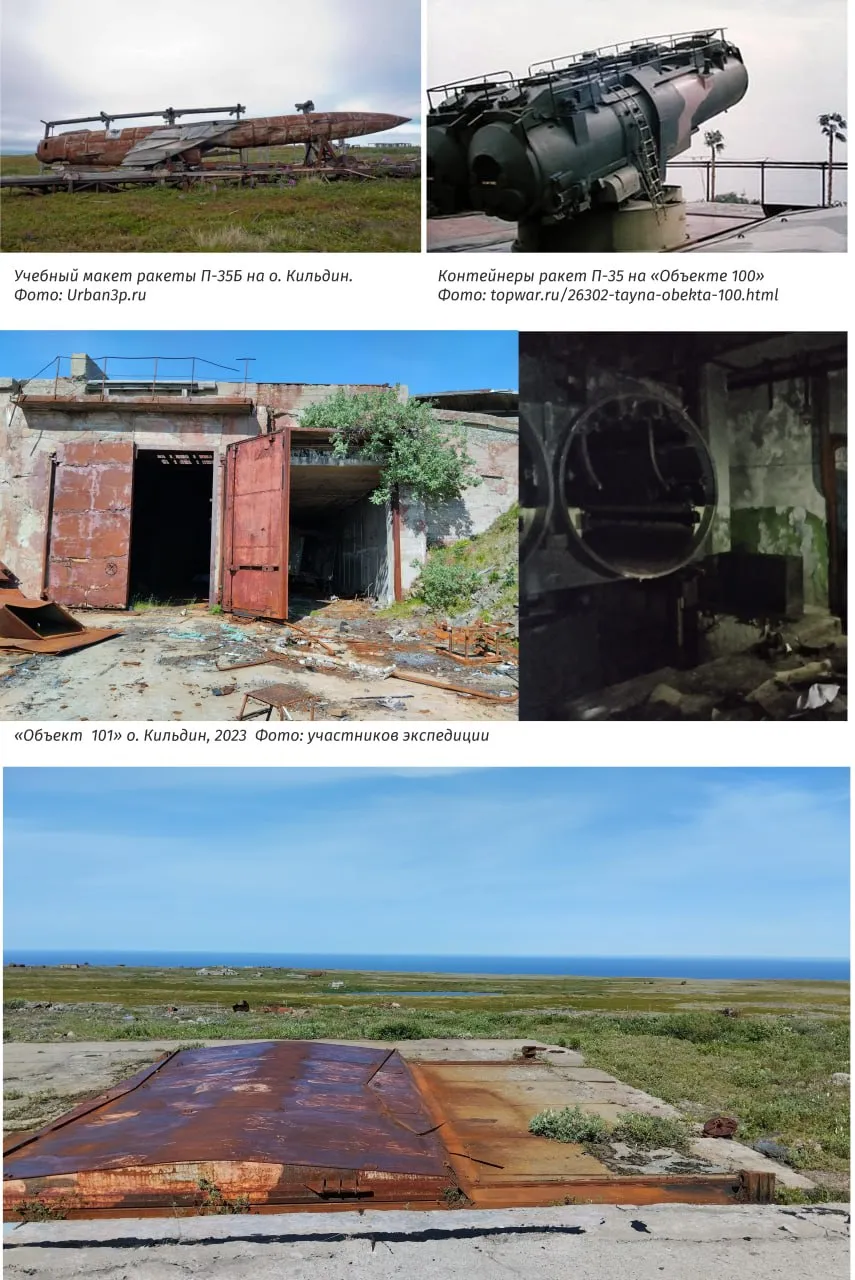

В начале 1950-х гг. было принято решение оснастить остров более современным вооружением для прикрытия Главной военно-морской базы Северного флота. Началось строительство ракетного комплекса берегового базирования с радиусом действия до 100 км, названный «Объектом 101». В северной части острова в скалистом плато рыли гигантские углубления, в которых сооружали бетонные помещения для ракетных комплексов. Рядом возводили подземные командные пункты. На южном берегу велось строительство пирса для выгрузки ракет и горных хранилищ для различных видов вооружения. В 1957 году был сформирован отдельный береговой ракетный полк и начала создаваться новая инфраструктура для обеспечения жизни и деятельности полка. Гражданская история острова закончилось, невоенное население вывезли на материк. Остров стал «секретным объектом».

Ракетный комплекс за время своей службы несколько раз модернизировали, и вплоть до распада СССР он продолжал нести службу по защите арктических рубежей государства.

В 1995 году, на фоне общего сокращения вооруженных сил, ракетный полк был расформирован, а все воинские части выведены с острова. Остров был спешно оставлен людьми. А потом пришло время для мародеров-металлоискателей… Сейчас от бывшей военной базы остались груды металла и развалины домов. В настоящее время Кильдин входит в состав сельского поселения Териберка Кольского района Мурманской области. На острове формально числятся два населённых пункта: Западный Кильдин, полностью обезлюдевший к сегодняшнему дню, и Восточный Кильдин, с небольшой базой, где изредка останавливаются рыбаки.

Но остров продолжает жить. Здесь зажигают сигнальные огни маяки, продолжают нести службу пограничники и приезжают редкие туристы. И все чаще сюда приезжают ученые и волонтеры, которым небезразлична судьба острова…

Природа

Длина острова 17,6 км, ширина до 7 км. Общая площадь острова – 9137 га. Климат территории острова Кильдин суровый субарктический, даже летом сюда с сильными ветрами заходят арктические воздушные массы, принося холодный сухой воздух.

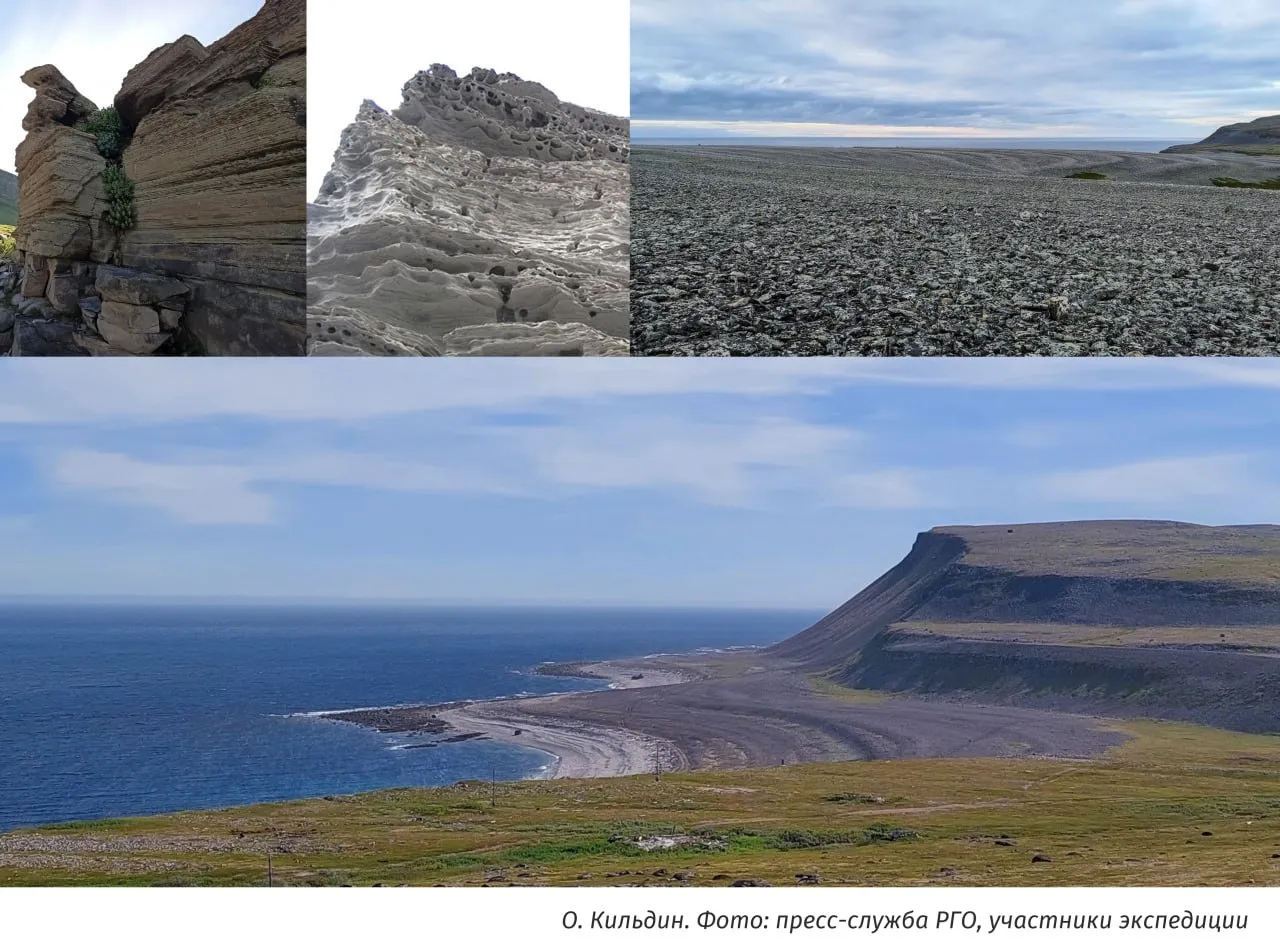

Поверхность острова представлена холмистым плато, высотой до 281 м. Центральное плато круто обрывается к северному и западному берегам, широкими высокими террасами спускается к югу и востоку. Сложено, преимущественно, песчаниками и сланцами.

Происхождение острова само по себе загадка. Мурманский берег — это преимущественно гранитные сопки магматической природы. Остров находится всего лишь в полутора километра от берега материка, но он является самостоятельной неотектонической структурой, которая состоит, в основном, из песчано-глинистых сланцев, то есть природа острова — осадочного происхождения. Северная и западная часть острова является высокой и каменистой, а на восток и на юг спускается террасами и переходит в восточной части в пологий берег. При этом на острове почти полностью отсутствуют ледниковые отложения. Валуны, разбросанные по всей поверхности острова и которых особенно много в нижней его части, на пляжах, были, безусловно, принесены Скандинавским ледниковым щитом, северо-восточная оконечность которого покрывала остров.

На острове встречаются разнообразные формы рельефа. Из них наиболее известны скалы «сундуки» на восточном побережье, однако не менее значимыми могут являться поля курумов в окрестностях маяка Северный.

Особое место занимает озеро Могильное в юго-восточной части острова. Озеро Могильное является гидрологическим памятником природы. Сравнительно небольшое – длиной 560 метров, шириной около 280 метров, озеро было образованно от 1000 до 3500 лет назад в результате подъёма суши. Часть водной поверхности оказалась отрезанной от моря небольшой перемычкой, но из-за просачивания морской воды через осадочные породы, озеро сохраняет постоянную связь с морем.

В озере сложился уникальный водный баланс, здесь одновременно присутствуют слои пресной и солёной морской воды. Наибольшее количество живых организмов сосредоточено в верхних слоях – рачки, мормыши, дафнии, коловратки-типичные для пресноводных водоемов. В среднем слое обитает эндемичный вид морской трески - кильдинская пресноводная треска, занесённая в Красную книгу. Её предки остались в озере во время его отделения от моря и со временем, когда в озеро стало всё больше поступать пресной воды от таяния снегов, они приспособились жить в малосолёной воде.

В нижних, более соленых слоях воды живут эндемичные рачки и организмы, которые вынуждены всю жизнь проводить в этой узенькой прослойке – они не могут подняться вверх и не могут опуститься вниз – и пресная и солёная вода одинаково не подходят для их жизни. А под ними находится обычная высокосолёная морская вода и там обитают типичные представители северных морей – полярные медузы, актинии, морские звёзды, губки, мшанки, морские анемоны и морские рачки.

Нижний, придонный слой озера насыщен пурпурными бактериями, в результате жизнедеятельности которых идет интенсивное выделение сероводорода, губительное для всех других организмов.

На острове и в прибрежной акватории зарегистрировано более 40 видов птиц, четыре из которых включены в Красную книгу России или расцениваются как угрожаемые виды в Красном списке Международного союза охраны природы. На побережье острова есть птичьи базары, там живут чайки, канюки, полярные совы, утки, гуси, утки-морянки, кречеты, орланы-белохвосты. Отдельно следует отметить ценность озёр, расположенных в центральной части острова, где гнездятся различные виды птиц, а также каньонов и водопадов на небольших реках острова.

На Кильдине зарегистрированы 6 видов млекопитающих на суше (рыже-серая полёвка, полёвка экономка, норвежский лемминг, горностай, выдра, лисица) и 3 вида в море (косатка, морская свинья, кольчатая нерпа). Было отмечено отсутствие на острове некоторых обычных для севера млекопитающих – зайца, песца. Согласно наблюдениям, на острове поселилась группа (до 5 особей) бурых медведей.

Растительный мир острова тоже уникален. На острове произрастают виды, внесённые в Красную книгу Мурманской области: Гроздовник полулунный, Осока черноватая, Осока северная, Гвоздика пышная, Манжетка альпийская, Синюха северная. На каменистом побережье растет Родиола розовая, которая занесена в Красную книгу Российской Федерации. В 2018 году ботаниками на острове Кильдин были обнаружены и описаны Арктический ирис и Кедровый стланник, при том, что основная часть ареалов этих видов располагается за тысячи километров от острова - на Дальнем Востоке, Аляске и в Восточной Сибири.

Первые навигационные знаки появились на острове в 1890-х годах: были ограждены мыс Могильный и вход в Кильдинский пролив. В 1909 году на южной оконечности Могильного мыса установили первый на острове световой маяк, который назвали Кильдинским (в настоящее время он называется Кильдинский Восточный). В то время это была шестиметровая белая восьмигранная железная башня на четырехугольном фундаменте с ацетиленовым осветительным аппаратом в фонарном сооружении. При маяке имелся деревянный склад для хранения ацетиленовых баллонов и была проведена телефонная линия, столбы которой сохранились до нашего времени. Современный Кильдинский Восточный маяк был простроен в 1968 году, отреставрирован в 2004 году. Восьмигранная башня из кирпича и бетона высотой от основания 10 метров. Высота огня от уровня моря составляет 19 метров. Маяк активный, работает в автоматическом режиме, питание от солнечных батарей. Сигнал маяка- проблесковые огни красного (видимость 7 морских миль) и зеленого цвета (видимость 3 морские мили).

Посёлок Верхний Кильдин, где до середины 1990х гг. проживали семьи офицеров-артиллеристов и ракетчиков, расположен на плато, относительно далеко от побережья, северо-западнее Западного или «нижнего» Кильдина. От пристани Западный Кильдин вверх к поселку ведет извилистая дорога. Заселение "верхнего" Кильдина на западной части острова началось в период Первой мировой войны, когда были установлены первые наблюдательные посты и сигнальные маяки на Кольском полуострове. Тогда здесь возвели несколько первых деревянных построек.

В 1935 году началось строительство береговой батареи, которая стала основой для формирования артиллерийского дивизиона. Для размещения штаба дивизиона, личного состава и семей военнослужащих в посёлке началось строительство жилья.

Активное развитие посёлка началось в середине 1950-х гг., когда на острове началось строительство сооружений берегового ракетного полка и зенитного ракетного дивизиона. Мирное население было вывезено с острова, а все посёлки начали застраиваться новыми зданиями для военных и их семей. Верхний Кильдин стал небольшим военным гарнизоном со штабом, лазаретом, казармами, жилыми домами, баней, детским садом и Матросским клубом.

В начале 1980-х гг. береговая батарея №10 была расформирована, а с распадом СССР началось активное сокращение воинских частей острова. В настоящее время Верхний Кильдин полностью заброшен, и его история остается лишь в памяти.

На востоке острова Кильдин, не защищенного от штормов, морские волны создали столбы, которые поморы называли сундуками, чертовыми камнями, говорили, что они злые и коварные.

Эти нерукотворные столбы поморы называли сундуками, чертовыми камнями, говорили, что они злые и коварные, во все времена в этих местах, на востоке острова Кильдин, происходило очень много кораблекрушений.

Тут в старые времена, попав в шторм и натолкнувшись на скалы, гибли поморские лодки, в годы войны немцы потопили немало транспортных судов, героические траулеры «Туман» и «Пассат», повторившие подвиг варяга, ушли под воду тут - у чертовых камней. Подводная лодка К-159 затонула в этих же водах. Такой вот наш мурманский бермудский треугольник.

Однако вид камней-сундуков не навевает грустных мыслей. Напротив, это чудо на краю света, которое постоянно меняется. Природа - великолепный архитектор. Орудуя ветрами, штормами, приливами и отливами, солеными брызгами, она меняет сундуки. И не исключено, что стоящие ныне на восточном берегу камни рассыпятся, превратившись в гальку, а вместо них здесь или в другом месте с кильдинских скал скатятся новые огромные валуны.